放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

90岁,通常被视作“风烛残年”,而当下一些懂得生活、年近九旬的老人,却仍在用各自不同的方式享受每一刻。家住浦东新场的89岁老人于正中每天热衷于手写《家庭日报》,至今已经编写了3728期,每日不辍,整整坚持了10年;另一位89岁老人杨中光是一名志愿军老兵,前不久还应邀参加说唱歌手孙权的演唱会,并健步登台,向观众挥手致意。

一 家报10年从未中断

阳台改装成的小书房,每天盛满阳光。刚过完89岁生日的于正中端坐桌前,打开A4页面大小的笔记本,准备撰写今天的《家庭日报》。一张打好点位孔的塑料卡纸盖在纸面上,他熟练地沿着几个孔画上圆圈,定好报头和分栏的位置,随后移开卡纸,掂起桌上一把直尺,从上到下画出两道分栏线,将一张页面分成三栏。那驾轻就熟的动作,就像一位专业功力深厚的老编辑。

89岁的于正中老先生在案头编写《家庭日报》

89岁的于正中老先生在案头编写《家庭日报》

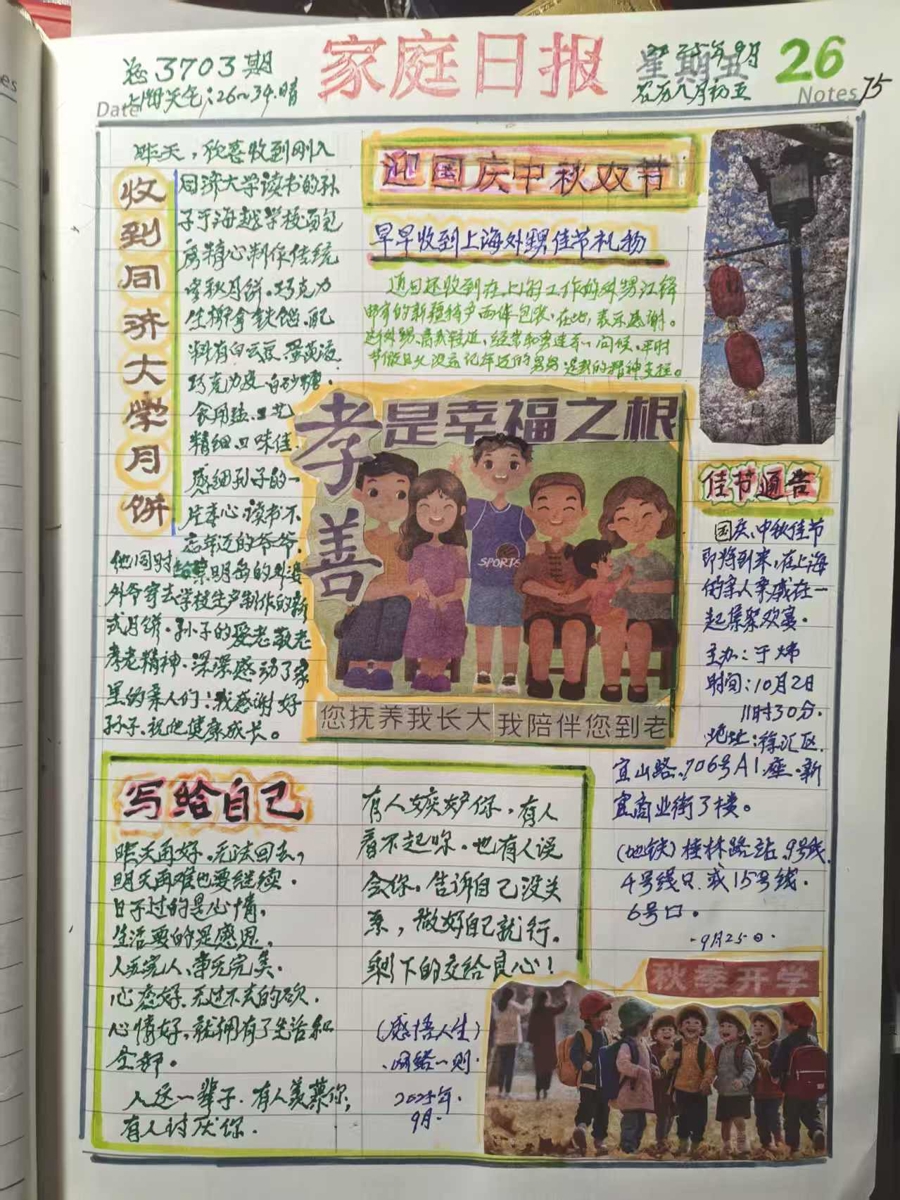

这天的日报是第3726期,主题是“亲情沟通”。头条是祝贺儿子于炜主编的国家首部《中国高端装备创新设计发展报告》正式出版发行。每天,他手写报纸要花2个小时。起初,他写字时手还会像很多老人一样,握笔就抖,慢慢地越写越顺,手也不抖了。文章手写完毕,他还会手绘插图,美化版面,让这份《家庭日报》图文并茂,既起到信息传递的作用,也带给家人美的感受。

办《家庭日报》缘起于1996年。在河南巩义市艺术学校任业务副校长的于正中退休后,来到郑州随大女儿生活。当时三个儿女分别在沪、深、郑三地,亲戚们也都分布在大江南北几个省市,为沟通亲情,有一定书画基础的他决定自办一份电脑打印的4开小报,这就是《家庭日报》的前身《于氏家报》。试办了十几期后,他被一所大学聘去做了8年的班主任,办报中断。2016年4月,在一场手术后,他来到深圳女儿家里休养后,家报又重新办了起来。

从那以后,《家庭日报》就一天也没有停过。为了使全国各地的亲人能天天及时看到家报,平时他外出旅游也把办家报的工具及家报本随身携带。有一年他到湖南湘西张家界旅游时,晚上回到宾馆,还坚持写家报到深夜零点,完成发布任务才休息。家人朋友都被他的毅力所折服,为了减轻他的负担,曾建议他把“家庭日报”改成“家庭周报”,但当反复阅读亲人们真情流露的读后感后,反而更坚定了于正中的办报信心和决心。

《家庭日报》紧跟时事热点新闻

《家庭日报》紧跟时事热点新闻

二 滋养家庭教育儿孙

于正中平时手机用得很熟练,爱看新闻,关心国家大事,他的报纸内容经常追踪时事热点,比如前不久的教师节、九三阅兵、中华人民共和国成立76周年等专题。除了刊登新闻,他还会去网上或朋友圈搜集很多背景材料,精心挑选之后,做成篇幅简短、内容精悍的配文,为读者阅读提供方便。朋友和家人发布在微信群或评论区的感想,也是他信息收集的对象,更成为日报上一处闪光点。有时看到喜欢的文章,他甚至会将整篇长文分成二、三天刊登,分享给全国各地的亲友。他时常也会将自己的所见所闻、所思所想撰写成文章,投稿报纸。老人家思路清晰,文采斐然,不用打草稿,信手拈来就是一篇好文。

《家庭日报》传递了信息,营造了浓厚的家庭文化氛围

《家庭日报》传递了信息,营造了浓厚的家庭文化氛围

这份家报为家族成员提供了源源不断的精神给养,使家庭更有凝聚力,亲情更浓厚,也用实际行动教育了晚辈。于正中生活在河南渑池县的妹夫李绍敏曾说:“家报让我们感慨万千,五哥持之以恒的办报精神给我们及后辈树立了榜样,通过家报学习,不仅使我们之间的亲情更加深厚,也汲取了各种科学生活的知识。在我看来,决心、信心和执着的追求才是五哥办家报成功的关键。”在上海徐汇中学读书的孙子于海越说:“亲爱的爷爷,我支持您办家报,您会写会画,有这方面的兴趣和能力,而且办家报对身体也有好处,能锻炼您的手和脑。虽然我没有手机,不能天天看家报,但通过爸妈的手机了解了不少家报的信息。读了张霖栋大哥(表哥)给爷爷奶奶寄烧饼的事,我一定要学习大哥的孝顺。”

三 珍视家庭热爱生活

于正中的家乡在河南巩义,后随儿女先后在郑州、深圳和上海居住。每到一个城市,他都对周边的一切充满好奇,虽然今年89岁了,但仍然一有时间就出去。在深圳的时候,女儿给他买了十几本袖珍的小本子,一本100多页,他每次外出时就带着,走到哪儿画到哪儿。他还把巴掌大的小画分成“学在深圳”“住在深圳”“乐在深圳”等专题,2008年他的组画“乐在深圳”被央视书画频道选中,节目在全国播出。他还匠心独运地将小画设计成一片片树叶来呈现,由于小画素材源于生活,形式新颖活泼,还得到了广州美院教授的称赞。2017年12月,于正中获深圳市第四届“最美长者”评选第三名。

于正中参加深圳“最美长者”评选时的参赛照

于正中参加深圳“最美长者”评选时的参赛照

小女儿于冰说:“爸爸对生活充满希望,哪怕处境再困难,都要快乐地生活。小时候,一家人曾经处境艰难,爸爸也会想方设法丰富我们的精神世界。他给我们用胶泥制作小雕塑,做木头小桶、小扁担,捡个树根也会加个框挂在墙上。还会带着我们到黄河边去看大河、看大船,教我们剪纸、画画,让我们写日记。爸爸平时也会画一些速写,记录下妈妈烧锅台、我和姐姐学蒸馍的场景。”于冰说,这可能是他们最初的美育教育,也帮助他们打下坚实的文化根基,养成过硬的毅力和对未来的不懈追求,三个人在事业上都取得了不错的成绩。哥哥于炜一路读到上海交通大学博士,毕业后留校任教,现任华东理工大学艺术设计与传媒学院副院长兼艺术设计系主任、教授、博导。

在郑州的家庭博物馆里,于正中向来访的朋友一家介绍家庭博物馆的收藏品及创办经过

在郑州的家庭博物馆里,于正中向来访的朋友一家介绍家庭博物馆的收藏品及创办经过

在郑州的家里,他们还有一大间“家庭博物馆”,把保存多年的老物件分门别类地展示出来。当中有上世纪50年代于正中的姐夫写给他的信,信中叮嘱他一定要上学,表示家里再困难,也会供他上学。于正中一直将这封信珍藏着,永不忘记姐夫的恩情。收藏品中还有妻子高中时的成绩单、儿子小时候剃头用的推子、记录心情的笔记本,还有孩子们小学时得的奖状、画的速写……于冰说,他们搬过无数次家,很难想象父亲一直把这些物品保留着,可见他对家庭记忆的珍视,对营造家庭文化的重视。

四 和平饭店里庆生辰

无独有偶,另一位89岁老人杨中光同样有着快乐的生活。

在刚刚过去的90岁(虚岁)生日那晚,志愿军老兵杨中光在女儿的安排下入住和平饭店。女儿这样的安排有特殊的意义,只因和平饭店后门是滇池路,旁边就是他老伴曾经工作的地方,他们在此相识相恋成家。饭店特地在屏幕上打出字幕欢迎他的到来,工作人员引领他参观内部建筑,感受历史,晚上还安排他观看老年爵士乐队演出。乐队为他献上生日歌,一个个亲热地喊着“爷爷”,共同祝贺这位老人家活出了人生的精彩。

杨中光在女儿的陪伴下在和平饭店欣赏爵士乐队演奏

杨中光在女儿的陪伴下在和平饭店欣赏爵士乐队演奏

杨中光居住在松江,女儿家在附近,有时来看望他。大多数时间,他独自经营着自己的生活。每天,他6点钟醒来,不着急起床,先和微信“杨爷爷的小粉丝群”里的年轻人说上几句话。近几年,他经常接受采访,参加社会活动,不少年轻人被他豁达、乐观、智慧的生活态度吸引,也被他早年的战争经历所感召,聚集在他的身边,每天早上向他问好。

7点左右,他起床吃早餐。饭后,他习惯到户外欣赏一下院子里的花花草草,今年家里的十几盆仙人球开得格外好,花期长、花量大。火红的石蒜也开得正艳,红彤彤的像一抹红云,赏心悦目。老伴生前手植的橘子树挂满了青果,又是个丰收之年。老伴爱种植、会种植,仙人球和石蒜都是从一盆不断分株,成为家里开花的主力。

今年杨中光家中的仙人球花开得格外好

今年杨中光家中的仙人球花开得格外好

几年前,老伴因病过世,杨中光非常悲伤,经常夜不能寐,每到她的生日、祭日,就会倍加思念。但情绪渐渐平复之后,他也劝慰自己,“看到活着的人悲伤,冥冥中她也不会高兴,她一定也希望我好好地活着”。

五 自成一家的“生活经”

杨中光对自己说,要多走出去,参加社交活动。有时候,他会到市区看看老战友,乘公交换地铁2个小时的路程,也不觉得辛苦。

他觉得非常骄傲的还有一点,就是从来不请保姆或钟点工,家里都是自己一个人打扫。“活动、活动,活着就要动。”这是他的“理论”。

智能手机杨中光也用得十分熟练。周一到周五拿手机看股票,是他重要的生活内容。他从有股市就开始买股票,现在也经常研究,颇有心得。杨中光把这当成锻炼大脑的好办法。现在,他还玩起了小红书,有了自己的账号。

孝顺的女儿经常带他到外面旅游观光

孝顺的女儿经常带他到外面旅游观光

杨中光的“饮食经”和“生活经”一样独特。早饭吃黄油煎馒头,午餐吃剩下的饭菜,晚餐则是泡饭榨菜,他的每日菜单虽然看起来不那么符合“专家建议”,但很合自己的胃口。“喜欢就吃,高兴就做,身体才会好。”这是杨中光的人生指南。当然,他在膳食方面还有很多小细节来保证营养供给,比如每天晨起的一杯温开水,八九点钟的两块黑巧克力,早上的牛奶、面包、鸡蛋和几粒丹参片。杨中光非常注重蛋白质的摄入,以增强自身的免疫力。到目前为止,他每天要吃的也只有降压药。

六 九十高龄看说唱

外出参加活动时,他意外结识了说唱歌手孙权,听说孙权为志愿军老兵捐了129万元善款后,杨中光非常感动。孙权说,他的成名作《小河淌水1952》题材是志愿军,他要把这首歌的所得回报给志愿军。杨中光听后愈加欣赏这位年轻人,从此两人成为胜似爷孙的亲人、好友。孙权经常带朋友去看望杨中光,每次去都给他带上很多礼物。做爷爷的也从来不让这些孙辈白来,杨中光总会亲自下厨,给他们做上一桌美味大餐,炸猪排、红烧肉、罗宋汤,都是他的拿手好菜。孙辈夸赞杨中光的炸猪排是“全国第一”,每次来都要点这道菜。

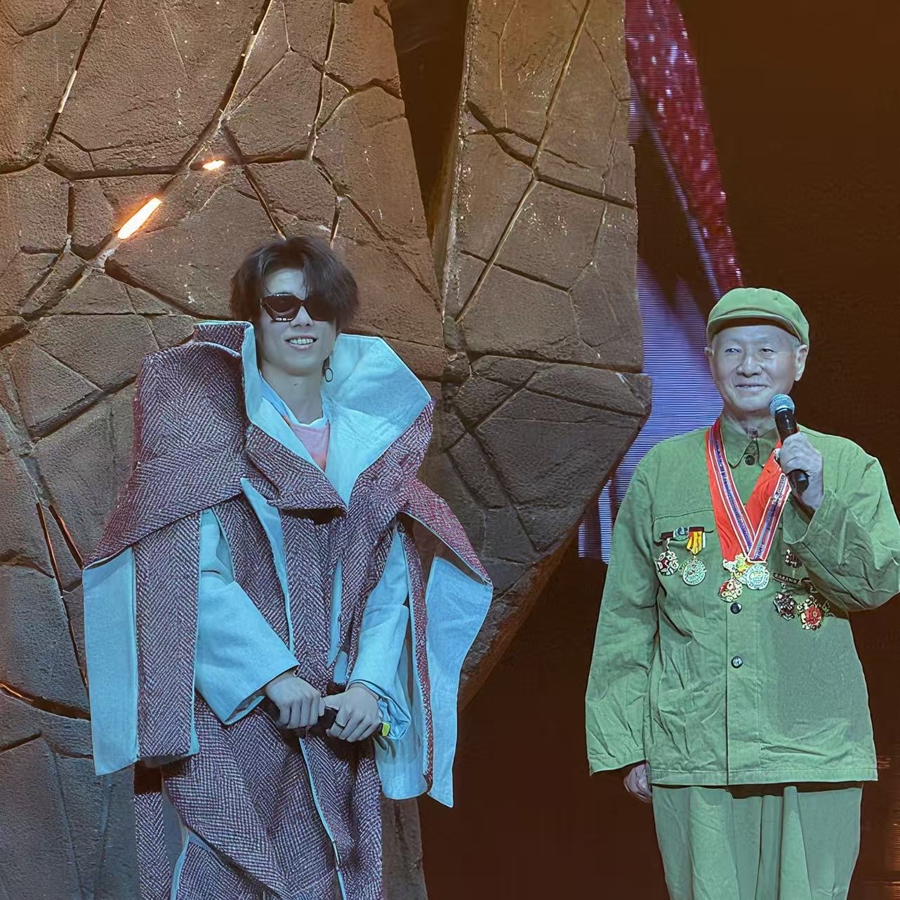

89岁高龄的杨中光参加说唱歌手孙权的演唱会

89岁高龄的杨中光参加说唱歌手孙权的演唱会

去年,孙权曾邀请杨中光现场观看他的演唱会,主办方顾虑重重,没有同意。第二天,孙权就带上演唱会原班人马,到杨中光家里,为他重新演了一场。今年7月,孙权再度邀请他参加南京的演唱会。主办方考虑再三,终于同意,专门为杨中光和他的女儿、外孙安排了一个大包厢。今年9月,杨中光再次参加了孙权的上海演唱会。演出过程中,杨中光健步来到舞台上,向台下挥手致意,即兴讲话,台上的年轻人掌声雷动,高呼“爷爷好!爷爷好!”气氛达到高潮。

杨中光常说:“我是志愿军当中、老人当中最幸福的人。”年轻人来了和他聊天,问他一生当中最开心的是哪一天,他说,当然是停战协议签订的那一天。那天,他写了一封家书。离家的几年里,他没有给家里去过一封信。在信里,他告诉父母,他还活着,他要回家了。

他和年轻人说,他这一生当中,最高兴的事情就是活着。现在,他享受着充实的生活和女儿的孝顺,每个周末都会去女儿家团聚,女儿也经常带他外出旅游,享用各种美食。

“我现在是最幸福的老人!”杨中光说。

广瑞网提示:文章来自网络,不代表本站观点。